Ein Schaufenster in der Münchener Altstadt – dieser Anblick hat meine Faszination für Tracht und Handwerk neu entfacht.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bavarian_Traditional_Apparel_in_Store_Window_-_Altstadt_-_Munich_-_Germany.jpg

Creative Commons Attribution-ShareAlike (CC BY-SA 4.0)

Dieses Schaufenster in der Münchener Altstadt hat mich sofort in den Bann gezogen. Die Farben, die Stoffe, die traditionelle Schnittführung – all das spiegelte genau die Faszination wider, die mich seit meiner Kindheit begleitet. Es war, als ob sich in diesem einen Bild die Verbindung von Handwerk, Mode und Geschichte verdichtete. Von da an wusste ich: Ich möchte tiefer eintauchen und verstehen, wie aus einem einfachen Alltagsgewand eine so reiche kulturelle Tradition entstehen konnte.

Dirndl-Geschichte – Eine Reise durch Mode, Handwerk und Tracht

Die Dirndl-Geschichte fasziniert mich seit meiner Kindheit: Stoffe, Muster und handwerkliche Details haben mich schon früh begeistert. Schon früh war mir klar: Kleidung ist nicht nur etwas, das man trägt – sie erzählt Geschichten. Geschichten von Können, von Tradition und von einem besonderen Blick für Schönheit. Diese Leidenschaft begleitet mich bis heute und ist der Grund, warum ich mich intensiv mit Dirndl-Handarbeiten, Stickereien und der Entwicklung unserer Trachten befasse. Doch was macht Handwerk und Modegeschichte eigentlich so spannend? Es sind die Fragen, die uns neugierig machen und uns einladen, genauer hinzuschauen.

👉 Wolltest du nicht schon immer wissen, wie die feine Spitze entstanden ist?

Die Entstehung von Spitze ist ein Paradebeispiel für handwerkliche Präzision. Schon im 17. und 18. Jahrhundert wurden feine Spitzen in Heimarbeit gefertigt, oft mit simplen Werkzeugen, aber unglaublich viel Geschick. Jede Masche erzählt von Geduld, Planung und einem ausgeprägten Sinn für Muster – Eigenschaften, die auch in der heutigen Dirndl-Verarbeitung unverzichtbar sind.

👉 Findest du es nicht faszinierend, welche Wege die Geschichte des Handschuhs genommen hat – vom einfachen Schutz bis zum Symbol von Anstand und Eleganz?

Historische Handschuhe waren weit mehr als nur Kleidungsstücke. Sie spiegelten soziale Zugehörigkeit, Handwerkskunst und manchmal sogar politische Botschaften wider. Die Materialien reichten von robustem Leder für die Landbevölkerung bis zu feinstem Seidenstoff für gehobene Kreise. Diese Unterschiede im Material und in der Verzierung lassen sich auch heute noch in regionalen Trachten erkennen.

👉 Oder wie sich die Bedeutung des Fächers über die Jahrhunderte wandelte – mal als praktisches Accessoire, mal als geheimnisvolles Kommunikationsmittel?

Der Fächer war lange Zeit mehr als nur ein Mittel gegen die Sommerhitze. Er wurde kunstvoll bemalt, gestickt oder mit Spitzen verziert. In bestimmten Regionen entwickelte sich sogar eine „Fächersprache“, mit der nonverbal Botschaften übermittelt werden konnten – ein faszinierender Einblick in die soziale Kultur vergangener Zeiten.

👉 Und hast du dich schon einmal gefragt, warum Hüte in manchen Regionen ein fester Bestandteil der Tracht sind – oder welche Geheimnisse sich in den kunstvollen Details eines Dirndls verbergen?

Hüte und Kopfbedeckungen waren nicht nur Schutz vor Sonne und Wetter, sondern auch Ausdruck regionaler Identität und gesellschaftlicher Stellung. In manchen Regionen tragen Frauen und Männer unterschiedliche Kopfbedeckungen, die sofort Auskunft über ihren Herkunftsort, ihren Stand oder ihren Anlass geben.

Wer diesen Fragen nachgeht, stößt unweigerlich auf die spannende Geschichte der Mode. Denn das Dirndl, so vertraut es uns heute erscheinen mag, ist kein isoliertes Kleidungsstück, sondern das Ergebnis einer langen Entwicklung:

Von den prunkvollen Hofkleidern der Renaissance, die mit Spitze, Stickereien und aufwendigen Stoffen verziert waren, über die bürgerliche Schlichtheit des Biedermeier bis hin zur robusten Arbeitskleidung der Landbevölkerung – all diese Strömungen prägten die Dirndl-Geschichte.

Im 19. Jahrhundert begann man, die ländliche Kleidung nicht nur im Alltag, sondern auch bei Festlichkeiten bewusst zu tragen. Städter entdeckten den ländlichen Stil für sich und machten das Dirndl bald zum beliebten Freizeit- und Festtagskleid.

So steht das Dirndl heute sinnbildlich für eine Verbindung von Handwerk, Tradition und Modegeschichte – ein Kleidungsstück, das gleichermaßen in der Vergangenheit verwurzelt und in der Gegenwart lebendig ist. Diese Leidenschaft begleitet mich bis heute und ist der Grund, warum ich mich intensiv mit Dirndl-Handarbeiten und Stickereien befasse.“

Einladung an die Leser – meine Reise in die Dirndl-Geschichte und Handarbeiten

Mit diesem Blog möchte ich meine Reise teilen: die Faszination für das Dirndl, die Vielfalt von Dirndl-Handarbeiten und Stickerei sowie die handwerkliche Raffinesse, die jedes Dirndl ausmacht. Diese Aspekte sind ein wichtiger Teil der Dirndl-Geschichte.

Ich lade die Leser ein, mich auf dieser Entdeckungsreise zu begleiten, sich inspirieren zu lassen und selbst die Geschichte hinter diesem besonderen Kleidungsstück zu erkunden.

Dirndl-Geschichte – Die historische Entwicklung des Dirndls

Dirndl-Geschichte: Frühe Dirndl – ländlich und festlich

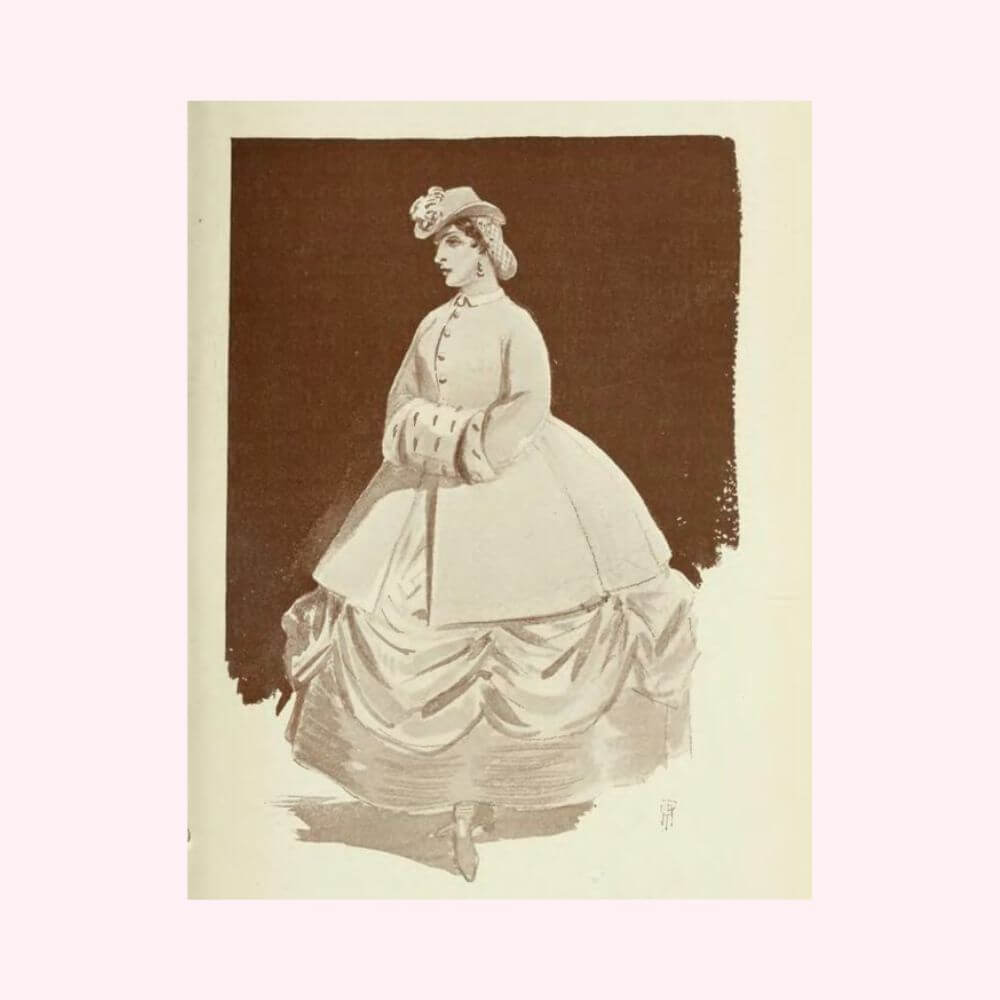

„Margarete Pfeifer beim Dirndl-Anprobieren, 1883. Quelle: Wikimedia Commons, Public Domain.“

Schon in den frühen Formen des Dirndls spielte die Dirndl-Geschichte eine wichtige Rolle, insbesondere in Verbindung mit Handarbeiten und Stickerei. Dazu gehören handgenähte Borten oder kunstvolle Stickmuster, die den gesellschaftlichen Status unterstrichen.

Die ersten Dirndl waren schlicht, robust und funktional. Sie spiegelten die Bedürfnisse der Landbevölkerung wider: praktische Schnitte, feste Stoffe und minimale Verzierung. Oft unterschieden sich die Muster, Borten und Stickereien je nach Dorf oder Region.

Bereits hier wird deutlich, dass die Dirndl-Geschichte ein soziales und kulturelles Dokument darstellt.

Dirndl-Geschichte im prunkvollen 19. Jahrhundert

Franz von Defregger: Tiroler Dirndl, 1881. QuellFe: Wikimedia Commons, Public Domain.“

Mit der Entdeckung des ländlichen Stils durch Städter wurden Dirndl verfeinert. Neue Stoffe wie Samt oder feiner Wollstoff kamen hinzu, die Schnitte wurden eleganter, und Stickereien auf Schürzen, Blusen und Kleidern zeigten künstlerische Raffinesse. Besonders in städtischen Kreisen avancierte das Dirndl zum Festtagskleid und Modeobjekte

Dirndl-Geschichte – Moderne Interpretationen: Hopfendirndl 1952

In den 1950er Jahren erlebte das Dirndl eine Renaissance. Farbpaletten wurden breiter, Stickereien detailreicher und die Kleidungsstücke orientierten sich teilweise an historischen Vorbildern. Gleichzeitig entstanden neue Schnittführungen, die mehr Bewegungsfreiheit boten und den Alltag erleichterten.

Regionale Unterschiede

Oberbayern, Schwaben, Oberfranken: kleine Unterschiede, große Wirkung

Stoffe, Farben, Stickereien: Ausdruck von Herkunft, Anlass und Status

Praktische Erkenntnisse aus alten Nähbüchern und Musterkollektionen

Modegeschichte als Hintergrund – Einflüsse auf die Dirndl-Geschichte

Die Entwicklung des Dirndls kann man nur verstehen, wenn man die Modegeschichte ihrer Vorläufer betrachtet. Kleidung war schon immer Ausdruck von Gesellschaft, Status und Geschmack, und Handarbeit wie Stickerei und Spitzenverarbeitung spielte dabei eine zentrale Rolle.

Einflüsse der Renaissance (16. Jahrhundert) auf die Dirndl-Geschichte

Die Dirndl-Geschichte zeigt bereits in der Renaissance ihre Wurzeln: Die Kleidung jener Zeit zeichnete sich durch opulente Stoffe, schwere Brokate und kunstvolle Stickereien aus. Damen trugen reich verzierte Kleider mit betonten Schultern, hohen Krägen und Hauben. Schon damals war Handwerk ein essenzieller Bestandteil der Mode – viele Techniken, die später in ländliche Trachten und die Dirndl-Geschichte einflossen, lassen sich hier erkennen.

Dirndl-Geschichte im späten 17. Jahrhundert

Die Kleidung der Renaissance zeichnete sich durch opulente Stoffe, schwere Brokate und kunstvolle Stickereien aus. Damen trugen reich verzierte Kleider mit betonten Schultern, hohen Krägen und Hauben. Schon damals war Handwerk ein essenzieller Bestandteil der Mode – viele Techniken, die später in ländliche Trachten einflossen, lassen sich hier erkennen.

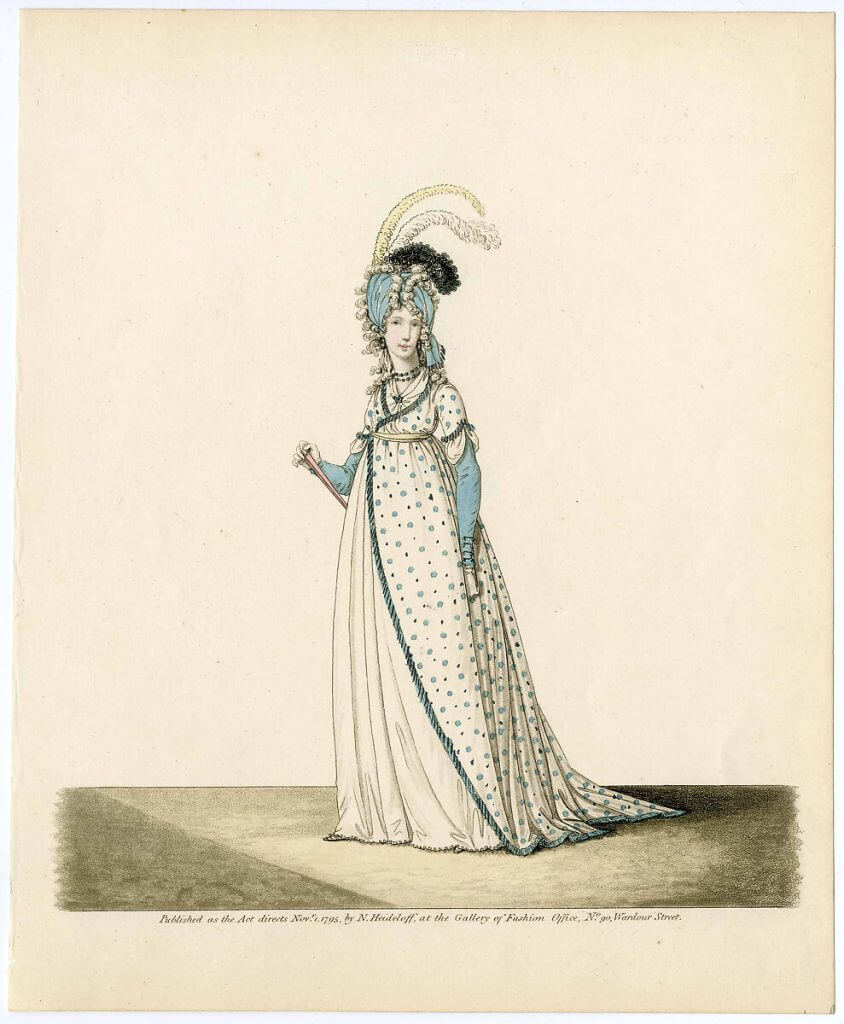

Rokoko und seine Spuren in der Dirndl-Geschichte

Die Rokoko-Zeit brachte verspielte Formen, weite Röcke, Puffärmel und dekorative Stickereien hervor. Prunkvolle Stoffe und kunstvolle Details prägten die Kleidung des Adels, aber auch bürgerliche Frauen übernahmen vereinfachte Varianten für den Alltag. Diese Entwicklungen zeigen, wie Handarbeitstechniken weitergegeben und verfeinert wurden.

Übergang zum Klassizismus und Spätrokoko in der Dirndl-Geschichte“

Mit dem Übergang zum Klassizismus wurden die Schnitte schlichter, die Stoffe eleganter und die Stickereien feiner. Die Kleidung orientierte sich stärker an bürgerlichen Idealen von Schlichtheit und Funktionalität, während handwerkliche Traditionen erhalten blieben. Diese Phase bereitet den Boden für die Entstehung der Dirndl-Tracht im 19. Jahrhundert.

Biedermeier und seine Bedeutung für die Dirndl-Geschichte

Im Biedermeier zeigt sich die Mode bürgerlicher Frauen: schmale Taillen, lange Röcke, Hauben und Schultertücher. Handarbeit und Stickerei blieben zentrale Elemente der Kleidung. Viele dieser Details finden sich später in den regionalen Dirndln, von Stoffwahl über Schnitt bis zu Verzierung.

Die Mode dieser Epochen legte den Grundstein für die spätere Dirndl-Handarbeit und Stickerei. Farben, Muster, Schnitte und handwerkliche Techniken wurden von Generation zu Generation weitergegeben und regional angepasst. So erklären sich die Unterschiede zwischen Oberbayern, Schwaben oder Oberfranken – Unterschiede, die wir im nächsten Abschnitt „Regionale Vielfalt und Stoffmuster“ näher betrachten werden.

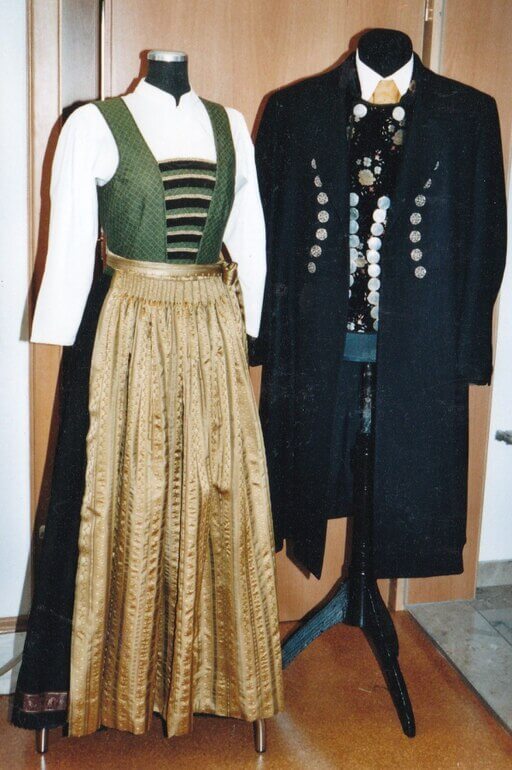

Regionale Vielfalt und Stoffmuster in der Dirndl-Geschichte“

In jeder Region entwickelten sich eigene Traditionen, die sich in Stoffen, Farben und der Dirndl-Geschichte in Handarbeiten und Stickerei widerspiegelten. Während in Oberfranken oft schlichte Muster dominierten, war in Oberbayern die detailreiche Stickerei von besonderer Bedeutung. Die regionale Vielfalt der Dirndl zeigt sich besonders in Stoffarten, Farbwahl und Sticktechniken. In Oberbayern bevorzugt man kräftige, kontrastreiche Farben und geometrische Muster, während Schwaben eher gedeckte Töne und florale Stickereien nutzt. Oberfranken punktet mit filigranen Details und kunstvollen Posamentenverzierungen. Alte Nähbücher und Musterkollektionen geben bis heute wertvolle Einblicke in die Dirndl-Geschichte der Handarbeiten und Stickerei, die über Generationen hinweg weitergegeben wurden. Die Kombination von regionalen Techniken, Materialien und Farben macht jedes Dirndl einzigartig.

Tradition wird nicht nur bewahrt, sondern auch lebendig weitergegeben – wie diese Trachtengruppe zeigt.

Dirndl-Geschichte erforschen – Bibliotheken, Trachtenstellen und Recherchen

Meine Leidenschaft für Dirndl-Handarbeiten und Stickereien führte mich früh zu Bibliotheken, die Fernleihe anbieten, und bald zu zahlreichen Trachtenberatungsstellen. Schon nach den ersten Gesprächen mit Fachleuten wurde mir klar, wie viel verborgenes Wissen in diesen Institutionen liegt – von historischen Schnittmustern über Sticktechniken bis hin zu regionalen Besonderheiten der Trachten. „In vielen Gesprächen mit Experten wurde mir bewusst, wie viel Wissen zu Dirndl-Handarbeiten und Stickerei nur durch persönliche Beratung oder in Archiven zugänglich ist. Immer wieder stieß ich auf neue, unerwartete Quellen, die meine Sammlung bereicherten und meine Neugier auf alte wie neue Techniken weiter entfachen.

Persönliche Kontakte und Expertenwissen

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Beratungsstellen nahmen sich viel Zeit für meine Fragen und teilten ihr Fachwissen großzügig. Bei jedem Besuch lernte ich mehr über die Vielfalt der Materialien, die handwerklichen Details und die Geschichten hinter jedem Trachtenstück. Gerade in Österreich waren die Kontakte besonders hilfreich: Ich erhielt nicht nur weiterführende Hinweise, sondern auch Einblicke in Sammlungen, die normalerweise nicht öffentlich zugänglich sind.

Regionale Vielfalt der Dirndl-Geschichte – Kurse und Märkte

In Schwaben wurde mir bewusst, wie stark regionale Unterschiede die Trachten und die Dirndl-Geschichte prägen. Schon kleine Details, wie Stickmuster oder Farbkombinationen, unterscheiden katholische von evangelischen Trachten und geben Aufschluss über Herkunft, Anlass und manchmal sogar sozialen Status. Die Trachtenberatung Schwaben veranstaltet regelmäßig Kurse und Handarbeitskreise, in denen Teilnehmerinnen und Teilnehmer verschiedene Techniken praktisch erlernen können. Außerdem können Fachbücher und Schnittmuster käuflich erworben werden. Ergänzend finden Trachtenmärkte statt, auf denen Interessierte Stoffe, Bänder und Zubehör erwerben oder sich Anregungen für eigene Projekte holen können.

In Oberfranken zeigte sich die Entwicklung der Trachten und der Dirndl-Geschichte im Laufe der Zeit besonders deutlich: Von der historischen Alltags- und Festtagskleidung bis zu den heutigen Interpretationen. Auch hier können Fachliteratur und Schnittmuster käuflich erworben werden, und der jährliche Trachtenmarkt bietet die Möglichkeit, Materialien zu entdecken, Inspirationen zu sammeln und Kontakte zu Handwerkern oder Herstellern zu knüpfen. Wer selbst aktiv werden möchte, sollte sich frühzeitig anmelden, denn die Kurse und Beratungen sind stark nachgefragt.

Dirndl-Geschichte lebendig gemacht – Expertenwissen und Kontakte

In Oberbayern erhielt ich durch persönliche Kontakte wertvolle Hinweise auf Literatur und Sammlungen, die vor Ort eingesehen werden können. Das Zentrum für Trachtengewand ist eine wahre Schatzkammer: Hier lagern zahlreiche historische Gewänder, die aus konservatorischen Gründen nicht öffentlich ausgestellt sind, aber wissenschaftlich zugänglich gemacht werden. Gespräche mit Fachleuten wie Herrn Alexander Wandinger halfen mir, viele Mythen über Trachten und Dirndl-Handarbeiten zu korrigieren und neue Forschungsansätze zu entdecken.

Die Kombination aus theoretischem Wissen, praktischen Kursen und direkten Beobachtungen ermöglichte es mir, nicht nur die historische Entwicklung nachzuvollziehen, sondern auch zu verstehen, wie kunstvolle Dirndl-Handarbeiten und Stickereien entstehen. Bei einem Besuch konnte ich beobachten, wie feinste Stickereien an einem traditionellen Dirndl ausgeführt wurden – ein beeindruckendes Beispiel für die Kunstfertigkeit, das handwerkliche Können und die Geduld, die hinter jedem Detail stecken.

Tipps für Leserinnen und Leser – die Dirndl-Geschichte weiterentdecken

Für Leserinnen und Leser, die selbst aktiv werden möchten, gilt: Planen Sie genügend Zeit ein, bereiten Sie sich gut vor und nutzen Sie die Gelegenheit, sich mit den Fachleuten auszutauschen. Jede Minute lohnt sich, um ein tieferes Verständnis für die Vielfalt der Dirndl-Handarbeiten, Stickereien und regionalen Besonderheiten zu gewinnen.

Accessoires und Details – ihre Rolle in der Dirndl-Geschichte

Zum Dirndl gehören nicht nur Kleid, Schürze und Bluse, sondern auch die kleinen, feinen Details, die das Gesamtbild abrunden. Accessoires waren schon immer Ausdruck von Geschmack und handwerklichem Können. Ob Schuhe mit feiner Federkielstickerei oder ein farblich abgestimmtes Tuch – Accessoires zeigen, wie vielseitig Dirndl-Handarbeiten und Stickerei auch bei ergänzenden Kleidungsstücken eingesetzt werden können.“

Schürzen

Auch wenn sich um die Schürze viele Mythen ranken, steht eines fest: Sie ist ein unverzichtbares Element des Dirndls. Mit unterschiedlichen Stoffen, Mustern und Bändern verleiht sie dem Kleid eine individuelle Note.

Jacken und Tücher

Je nach Wetter und Anlass wird das Dirndl durch eine passende Jacke oder ein Schultertuch ergänzt. In manchen Regionen ist es bis heute Sitte, das Tuch auf Schürze und Kleid abzustimmen, sodass ein harmonisches Gesamtbild entsteht.

Schuhe

Traditionell schlicht gehalten, werden sie heute oft modisch interpretiert. Wer sein Outfit besonders hervorheben möchte, kann auf kunstvolle Federkielstickerei zurückgreifen: Manche Werkstätten in Österreich bieten sogar Schuhe an, die mit feinen Stickereien aus Pfauenfedern verziert sind – ein beeindruckendes Beispiel für handwerkliche Raffinesse.

Schmuck und kleine Details

Ketten, Broschen oder Knöpfe vervollständigen das Erscheinungsbild. Häufig sind es diese Details, die ein Dirndl einzigartig machen und den persönlichen Stil der Trägerin widerspiegeln.

Accessoires sind damit weit mehr als nur Beiwerk: Sie unterstreichen die handwerkliche Vielfalt und zeigen, wie wandelbar und individuell ein Dirndl gestaltet werden kann.

Fazit

Das Dirndl ist mehr als ein Kleidungsstück. Es ist ein Symbol für Handwerk, Tradition und Modegeschichte. Jedes Detail – vom Stoff über die Stickerei bis hin zum Accessoire – erzählt eine Geschichte, die weit über den reinen Nutzen hinausgeht.

Mit meinen Recherchen, Besuchen bei Beratungsstellen und dem Studium alter Quellen möchte ich dazu beitragen, dass diese Geschichten nicht verloren gehen. Gleichzeitig möchte ich die Leser inspirieren, selbst Fragen zu stellen, genauer hinzuschauen und vielleicht sogar eigene handwerkliche Erfahrungen zu sammeln.

Denn wer sich einmal auf diese Reise eingelassen hat, wird schnell feststellen: Das Dirndl ist nicht nur ein Kleid, sondern ein Stück lebendige Kulturgeschichte.

Accessoires, Details und ihre Verbindung zu Dirndl-Handarbeiten und Stickerei